Con apoyo del INTA, productores CREA usan residuos del feedlot para nutrir el suelo, mejorar el rinde de los cultivos y disminuir el uso de insumos. Aprovechamiento de residuos para fertilizar cultivos, una práctica útil y cada vez más necesaria

“Los suelos agrícolas están perdiendo materia orgánica y fósforo, porque la agricultura extrae nutrientes y cada vez se reponen menos. Al mismo tiempo, la ganadería concentra nutrientes en espacios reducidos, como los feedlots, donde se acumulan las excretas. Si esos residuos no se retiran y se reutilizan, pueden generar focos de contaminación y afectar el recurso suelo y agua. Por eso, la ganadería puede aportar los nutrientes que necesitan los lotes agrícolas, complementando ambos sistemas”, explicó Marianela Diez, profesional del INTA General Villegas.

El retiro del estiércol se realiza con equipos de palas frontales y carros volcadores. Luego se traslada hasta la cabecera de los lotes y se distribuye con equipos esparcidores tirados por tractores, que reparten al voleo entre 20 y 40 toneladas de residuos sólidos por hectárea.

A lo largo de estos cinco años, la firma movió más de 25.000 toneladas de estiércol. Las respuestas en rendimiento fueron variables, según cultivo y año, pero en algunos casos se registraron incrementos de hasta un 16% respecto de testigos sin aplicación. Los cultivos de verano mostraron una respuesta más marcada que los de invierno, con resultados destacados en soja y maíz frente a cebada, trigo o avena.

El uso de estiércol también permitió mejorar los niveles de fósforo en los suelos. “En general, los valores de fósforo en la zona se encuentran en niveles bajos, entre 8 y 12 partes por millón. Con la aplicación de estiércol, vimos lotes que alcanzaron 20 o 30 partes por millón”, señaló Lista. Además, el estiércol aporta zinc, calcio, magnesio y otros micronutrientes, que también se trasladan con mejoras a los cultivos.

La empresa viene realizando esta práctica en unas 1.200 hectáreas, con algunos lotes que recibieron dos e incluso tres aplicaciones. En una primera etapa cubrieron 500 hectáreas ubicadas en la periferia del feedlot. Tras comprobar los buenos resultados, extendieron las aplicaciones a campos vecinos, en un radio de hasta 10 kilómetros. “Arrancamos por lotes con mayor potencial productivo y, a medida que fuimos cubriendo esa demanda, pasamos a otros de menor potencial”, comentó.

Resultados

El INTA General Villegas coordina el Grupo de Gestión Ambiental en Feedlot, un espacio público-privado conformado en 2016 por CREA, INTA y empresas del sector, entre ellas PPC SA. “Dentro de este grupo desarrollamos distintas líneas de investigación. Una de ellas es el aprovechamiento agronómico del estiércol, a partir del cual generamos información para las empresas que forman parte del grupo y para el sector en general”, explicó Diez.

Los ensayos se realizan en campos de productores y en la unidad experimental del INTA, donde se evalúa el efecto del estiércol sobre el suelo y los cultivos. Los resultados muestran que las gramíneas son los cultivos que más responden a esta práctica. “Un maíz, respecto a una soja, responde con un mayor rendimiento cuando se aplica estiércol”, señaló Diez. En cambio, en soja, la respuesta suele observarse de manera residual, al año siguiente de la aplicación.

El comportamiento del nitrógeno y del fósforo en el suelo explica esta diferencia. Al aplicar estiércol, se produce un incremento rápido en los niveles de fósforo disponible, mientras que el nitrógeno, en su mayoría presente en forma orgánica, requiere de un proceso de mineralización para quedar disponible para los cultivos. “Más del 60% del nitrógeno contenido en el estiércol está en forma orgánica. Para que se transforme en nitrógeno inorgánico aprovechable por el cultivo, se deben dar condiciones de precipitaciones y temperaturas que permitan esa mineralización”, detalló Diez.

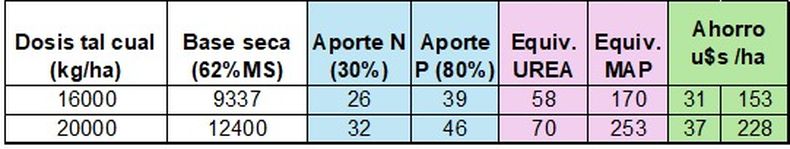

De acuerdo con las mediciones del INTA, en el primer año se encuentra disponible cerca del 30% del nitrógeno aplicado con el estiércol. Durante el segundo año, se libera aproximadamente un 40% del nitrógeno residual, y este proceso continúa en los años siguientes. En cambio, el fósforo queda disponible en su mayoría desde el primer año, con una fracción residual menor para los cultivos posteriores.

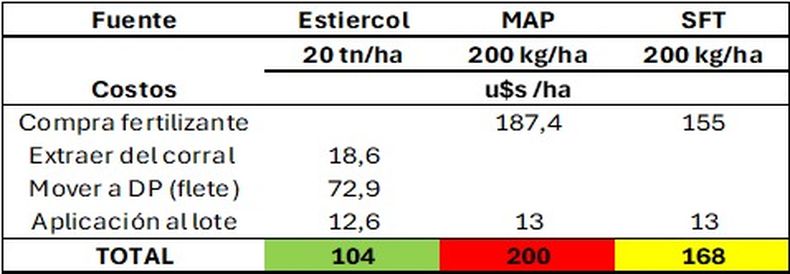

Lista destacó el impacto positivo de esta práctica en la ecuación económica de la empresa: “En términos de costos, vemos que es muy conveniente el uso de estiércol, porque los volúmenes que se aplican con el estiércol igualan las cantidades de fósforo monoamónico, con lo cual el costo en dólares por hectárea es muy beneficioso”.

Sin embargo, no considera esta práctica como un reemplazo de la fertilización sintética, sino como un complemento. “Lo tomamos como un bonus, que nos da la posibilidad de limpiar los corrales y de mejorar la producción. Tal vez más adelante, cuando se estabilicen los lotes, podamos reemplazar parte de las dosis de insumos, pero el impacto económico ya es notorio”, afirmó.

Diez coincidió en que el estiércol no sustituye por completo la fertilización mineral. “Es algo complementario, al menos en los primeros años. Hay empresas que, con más años de aplicación de estiércol, han reducido la compra de fertilizantes fosforados, aunque siguen aplicando fuentes minerales nitrogenadas”, explicó.

Recomendaciones para una aplicación segura

La aplicación del estiércol se realiza de manera similar a una fertilización mineral tradicional, con equipos esparcidores que distribuyen el material sólido al voleo en forma de abanico. Sin embargo, esta modalidad puede generar cierta desuniformidad y requiere considerar las condiciones climáticas para evitar pérdidas durante la operación. “Con vientos superiores a 20 km/h y material muy seco (más del 70% de materia seca) no recomendamos la aplicación, porque se vuelve muy despareja”, explicó Diez.

La época de aplicación recomendada es durante el otoño e invierno, en lotes que se encuentran en barbecho o sin cultivo implantado. “Siempre se aplica previo a la siembra del cultivo. No recomendamos la aplicación sobre cultivos en crecimiento por una cuestión sanitaria, especialmente si el estiércol no fue compostado y no se eliminaron ciertos patógenos presentes en el material”, señaló.

En el caso de cultivos destinados a pastoreo, confección de rollos o silaje, la aplicación de estiércol sin compostar también implica riesgos sanitarios. El momento de aplicación previo a la siembra garantiza un margen de seguridad y permite aprovechar el aporte de nutrientes al suelo para el cultivo que se implantará posteriormente.

Respecto de las dosis, no existe una única recomendación. “En esta zona, el productor suele aplicar entre 20 y 25 toneladas por hectárea, aunque esto depende del contenido de nutrientes y de sales que tenga ese estiércol”, explicó Diez. Ante la aplicación de dosis superiores a 40 toneladas por hectárea, se recomienda realizar un monitoreo del suelo tras la cosecha del cultivo. “Cuando liberamos el lote, realizamos un muestreo para conocer qué ocurrió con el pH, la conductividad eléctrica y los niveles de fósforo, que son las tres variables más sensibles”, indicó.

Compostaje: ventajas y desafíos

Para el aprovechamiento del estiércol, es importante realizar muestreos de cada material antes de definir dosis y estrategias de aplicación. “Es clave diferenciar los tipos de estiércol que se generan en un feedlot. Por un lado, el estiércol fresco, tal como sale del corral. Luego, el estiércol apilado, que se extrae del corral y se dispone en la cabecera del lote para su posterior aplicación. Y, por último, el estiércol compostado, que se obtiene de realizar un tratamiento biológico aeróbico con volteos mecánicos”, explicó Diez. En la región, actualmente el uso más frecuente por parte de los productores es el estiércol apilado (sin compostar).

El compostaje aporta ventajas relevantes en términos operativos y sanitarios. “Una de las más importantes es la reducción de patógenos. El proceso de compostaje eleva la temperatura de la pila por encima de los 50 grados, eliminando bacterias y virus no deseados. Esto permite manejar un material higiénico y seguro, lo que también habilita su comercialización para producciones hortícolas intensivas”, señaló.

Otro beneficio es la uniformidad de la materia seca y la reducción del volumen. “Cuando el estiércol se apila sin remover, la materia seca es muy variable, lo que afecta la uniformidad de la aplicación. En cambio, el estiércol ya compostado es un material de partículas pequeñas con una materia seca uniforme, facilitando una aplicación más pareja en el lote”, indicó.

Lista comentó que la empresa PPC SA aún no realiza compostaje, aunque evalúa incorporarlo a futuro. “Es un paso que estamos analizando, pero implica otra operación con maquinaria, operarios y la necesidad de destinar una superficie específica para realizar las pilas de compostado”, explicó. Al respecto, destacó que la reducción de volumen que genera el compostaje impacta en los costos de traslado y aplicación del material. “Al bajar el volumen, se hace mucho más fácil el traslado. Movemos las mismas toneladas, pero más concentradas, lo que permitiría reducir costos de flete y de aplicación”, afirmó.

La posibilidad de compostar el estiércol representa un valor agregado operativo, especialmente ante la necesidad de trasladar material a campos vecinos. “Al reducir costos de flete y aplicación en un material que se aplica en grandes volúmenes, el compostado podría generar un impacto económico importante”, sostuvo.

Beneficios a largo plazo

El uso de estiércol genera efectos positivos no solo en el rendimiento de los cultivos, sino también en la fertilidad del suelo a mediano y largo plazo. Para medir estos impactos, desde 2017 el INTA General Villegas lleva adelante un ensayo de larga duración cuyo objetivo es evaluar el efecto acumulado de aplicaciones de estiércol compostado sobre parámetros de suelo.

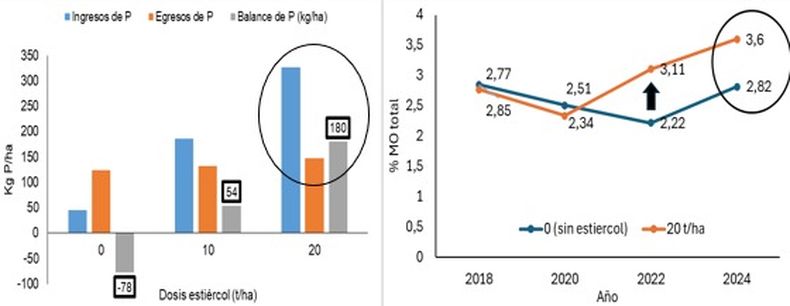

“Luego de ocho años de aplicación bienal de 10 y 20 t/ha de estiércol en el suelo, los balances de fósforo aparente mejoraron sustancialmente, es decir los ingresos de fósforo fueron mayores que los egresos en las franjas que se aplicaron estiércol, resultando en balances positivos (+54 y +180 kg P/ha), mientras que en las franjas sin estiércol el balance fue negativo (-78 kg P/ha) (Figura 2 Izquierda)”, explicó Diez.

A su vez, se detectaron incrementos en la materia orgánica total del suelo aplicando 20 t/ha de estiércol (2,34% en 2020, 3,11% en 2022 y 3,6% en 2024) en los primeros 0-20 cm de suelo, mientras que en las franjas sin estiércol el valor de materia orgánica fue menor al 3% (Figura 2 Derecha), señaló Diez.

Diez señaló que el estiércol aporta micronutrientes de relevancia, como zinc, calcio y magnesio. “Hemos visto muy buenas respuestas en lotes que estaban por debajo del umbral crítico de zinc, inferiores a una parte por millón. Con aplicaciones de entre 25 y 30 toneladas de estiércol por hectárea, detectamos un incremento significativo en esos niveles durante el primer año”, indicó.

Por último, resaltó la importancia del monitoreo de propiedades de suelo en el mediano y largo plazo para poder detectar cambios, debido a dosis frecuentes y el efecto acumulado en el tiempo.