En los últimos 50 años salvaron unas 154 millones de vidas, según un artículo de The Lancet. Los desafíos de cara al futuro, según Mirta Roses Periago, ex directora de la OPS.

Por Florencia Cunzolo

Por Florencia Cunzolo

Buenos Aires, domingo 9 noviembre (PR/25) — Hubo un tiempo en el que se pintaban con cal blanca los cordones de las veredas y los troncos de los árboles.

Años en los que las mujeres baldeadan con lavandina y acaroína y que las aulas olían a alcanfor, que brotaba de las bolsitas que llevaban niños y niñas colgando de sus cuellos, una especie de amuleto medicinal contra un virus que empezaba como una gripe, pero que podía terminar causando parálisis, deformidades, o con la condena a vivir conectado a un pulmotor.

Y hubo tiempos en los que las terapias intensivas de los hospitales pediátricos estaban repletas de chiquitos conectados a respiradores a raíz de cuadros de neumonía sarampionosa y encefalitis sarampionosa.

Otros, más frescos en la memoria, en los que el mundo se vio paralizado por un nuevo coronavirus que mató a millones y puso de cabeza a la vida tal como lo conocíamos hasta entonces.

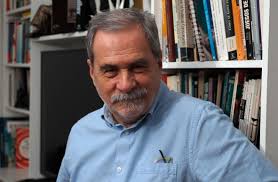

Jonas Salk desarrolló la vacuna inyectable contra poliomielitis.

Vidas salvadas

Todas esas vacunas «aparecieron» (contra la polio, el sarampión, covid y muchas más). No por arte de magia, sino fruto de la investigación científica y de grandes inversiones. Y se desparraman por el mundo gracias a complejos operativos de logística, que contemplan desde transporte, a cadenas de frío y vacunadores que, si es necesario, montan a caballo, se suben a una lancha o caminan varios kilómetros para cumplir con la tarea de garantizar la inmunización en todos los rincones del país.

«Las vacunas han revolucionado la salud global, junto con el agua potable y la higiene de los alimentos, son consideradas las tres medidas que más vidas humanas han salvado», afirma en diálogo con Clarín Mirta Roses Periago, especialista en enfermedades infecciosas y ex directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Como secuela de la epidemia de polio de 1956/1957 en Argentina, los chicos necesitaban utilizar pulmotores para poder respirar. Crédito: Archivo General de la Nación

Como secuela de la epidemia de polio de 1956/1957 en Argentina, los chicos necesitaban utilizar pulmotores para poder respirar. Crédito: Archivo General de la NaciónMirta nació en 1945, año en el que se autorizaron las primeras vacunas contra la gripe, cuya seguridad y eficacia había sido probada en soldados del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Faltaba, por ese entonces, poco más de una década para que Argentina atravesara (en 1956) la peor epidemia de polio, con casi 6.500 casos notificados.

La primera vacuna inactivada contra la gripe fue desarrollada por Thomas Francis, el mismo que había descubierto años antes el virus de la Influenza B y su discípulo Jonas Salk, padre también de la vacuna inyectable contra la poliomielitis. La vacuna oral, la famosa «gotita», creada en 1962 por Albert Sabin, herramienta esencial en la lucha contra la enfermedad, dejó de usarse aquí hace cinco años.

En 1974 -año en que Mirta ingresaba al Ministerio de Salud Pública de la Nación, donde terminaría desempeñando diversos cargos en las áreas de Epidemiología, Investigación y Emergencias-, la Asamblea Mundial de la Salud ponía en marcha el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para garantizar que todos los niños y niñas del mundo sean vacunados contra la difteria, el sarampión, la tos ferina, la polio, el tétanos, la tuberculosis y la viruela. Ese fue el germen del calendario nacional de vacunación que hoy incluye vacunas para todas las etapas de la vida.

Según un reciente artículo de The Lancet, en los últimos 50 años las vacunas habrían evitado unas 154 millones de muertes en el mundo, el 95% en menores de 5 años.

«Hasta hoy, incluyendo la vacuna contra COVID-19, que se logró disponer en menos de un año desde la declaración de la pandemia, hay más de 25 vacunas disponibles y muchas en desarrollo avanzado», indicó Roses Periago.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que la introducción de algunas más nuevas, como la del VPH (que podría condenar al olvido al cáncer de cuello de útero), de la malaria, el virus sincicial respiratorio (VSR) y la meningitis, así como las vacunas contra el cólera y el ébola utilizadas durante brotes, salvarán aún más vidas en los próximos 50 años.

La esperada vacuna contra el VIH, en cambio, sigue resultando esquiva: un desarrollo promisorio, que había entrado en la fase final de ensayos, fue cancelado en 2023 porque no arrojó los resultados esperados.

Logros de las vacunas

Entre los hitos de las vacunas, la experta destaca la erradicación de la viruela (en 1980), a los países libres de sarampión (que en la actualidad se ve seriamente amenazado por brotes asociados a bajas coberturas) y síndrome de rubéola congénita, así como de rabia humana.

Pero no son los únicos logros. En Argentina, en las últimas décadas, también se ha eliminado la transmisión vertical de hepatitis B, se redujo significativamente la internación de niños por neumonía, disminuyó la letalidad de los recién nacidos gracias a la vacunación de las personas gestantes contra la tos convulsa y no se realizan trasplantes de hígado por hepatitis A en niños vacunados desde 2007.

Víctimas de su propio éxito

Pero las vacunas son víctimas de su propio éxito: las enfermedades que previenen dejan de verse (o se ven menos), la población pierde la percepción del riesgo que implica contraerlas, las tasas de vacunación empiezan a caer y las enfermedades vuelven.

A eso se le suma el avance de discursos anticientíficos que alimentan dudas, amenazando así con revertir el progreso realizado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación.

El del sarampión es un ejemplo mayúsculo. La enfermedad (cuya circulación endémica en el país había sido eliminada en 2000) vive un resurgimiento a nivel mundial. En marzo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica debido al aumento de casos en varios países de la región, mientras que Europa vive el mayor incremento en más de 25 años.

A nivel local, las coberturas de vacunación habían comenzado a declinar antes de la pandemia. La crisis abierta por el coronavirus no hizo más que acentuar el desplome. Las tasas no se recuperaron, sino que continúan en caída libre.

Desafíos de cara al futuro

Y de cara al futuro, ¿cuáles son los principales desafíos? Mirta Roses Periago los clasifica en tecnológicos, operativos, financieros y sociales.

Entre los tecnológicos, menciona cómo hacer las vacunas «más estables, combinadas, más sencillas y rápidas» en su fabricación, así como «más seguras, con menos componentes químicos, para que sean necesarias menos dosis y refuerzos».

Los desafíos operativos están relacionados a «cómo hacer que lleguen a todos los que lo necesitan a la edad y en el momento en que son más efectivas; sin requerimientos complejos de almacenamiento, transporte, conservación y fáciles de administrar por personal de capacitación rápida».

En cuanto a lo financiero, considera que es clave repensar el financiamiento solidario de su desarrollo, producción, distribución y acceso universal, y que deberían ser concebidas como un «bien público global», en función de los «beneficios humanos individuales, colectivos y económicos» que aportan a un mundo cada vez más interconectado.

Desde el aspecto social, pide vigilar con rigor los estudios e investigaciones clínicas para el desarrollo de mejores vacunas y hablar con sinceridad sobre los efectos adversos y los criterios de riesgo-beneficio.

Pero admite que rescatar la confianza en las vacunas es, sin dudas, el principal desafío. «Que no sean vistas como un negocio, sino como un beneficio, a medida que la vida humana se prolonga y está más expuesta a riesgos».

En ese sentido, la ex directora de la OPS concluye con un llamado a «combatir la infodemia en las redes sociales, y la ignorancia del cuerpo médico y los trabajadores de la salud que, por no haber conocido ni vivido las enfermedades, ignoran el rol protector de las vacunas».

Fuente: Florencia Cunzolo. Editora de la sección Buena Vidafcunzolo@clarin.com

Primicias Rurales