Las hectáreas destinadas a maíz tardío alcanzan un récord histórico

El maíz se erige como la gran vedette para la campaña 2021/22. Los buenos resultados económicos que ha dejado a los productores en la campaña actual, sumado al buen desempeño que han tenido los cultivos a pesar de la falta de agua del verano pasado (particularmente en comparación a la soja), han empujado a «muchos productores a optar por este cereal para el nuevo ciclo. De hecho, según datos del MAGyP, se estima un incremento del área del 7,6% para la nueva campaña a un total de 10,1 Mha (incluyendo el grano destinado a silaje), récord histórico para el maíz», señala el último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

«Habiéndose ya completado el segundo mes desde el inicio de las siembras, las coberturas a la fecha a nivel país alcanzan al 36% del área total proyectada a implantar, equivalente a 3,64 Mha», afirman los especialistas. Si bien en términos porcentuales este número es idéntico tanto al registrado hace un año como al del promedio de los últimos cinco ciclos, dado este crecimiento en el área destinada al cultivo, en términos absolutos el guarismo se ubica por encima del área sembrada en años anteriores por estas fechas.

En efecto, «la superficie de maíz temprano para el nuevo ciclo es la segunda más elevada de la historia, sólo por detrás del ciclo 2018/19, cuando a la última semana de octubre ya se habían implantado más de 4,3 Mha. A los fines del presente análisis, se consideran siembras tempranas todas las realizadas hasta el 28/10, y tardías las remanentes para sembrar a partir de la fecha», agregan.

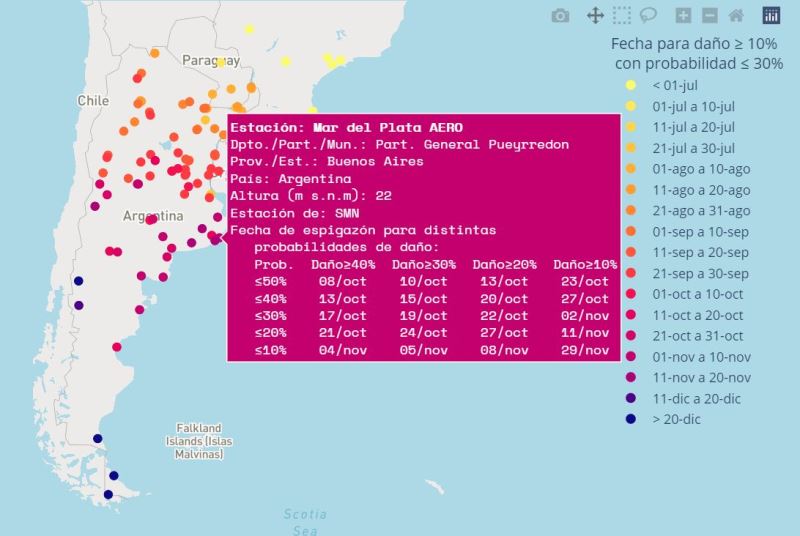

Sin embargo, al igual que el ciclo previo, las condiciones climáticas han generado cierta incertidumbre en los productores, debido a la ausencia de precipitaciones en amplias zonas productivas, particularmente del norte del país. Además, de acuerdo con lo publicado por el International Research Institute de Columbia, la probabilidad de que ocurra un evento Niña en los trimestres oct-nov-dic y dic-nov-ene es del 81% y 79% respectivamente, para luego ir disminuyendo con el correr de los meses y retornar a una situación neutral.

Ante este panorama (que es muy similar al que ocurría hace un año) y teniendo en cuenta que en la campaña 2020/21 los maíces tardíos lograron rindes más consistentes que los tempranos al recibir una mayor cantidad de agua en períodos críticos, muchos de los productores han pospuesto las siembras. Esto ha desembocado en una mayor superficie sembrada con maíces del segmento tardío. De hecho, a nivel país, la superficie que se sembrará con este segmento alcanza un récord histórico con 6,48 Mha, superando el récord previo de la 2016/17, cuando 6,12 Mha fueron destinadas a este segmento.

Esto repercute fuertemente en el momento en el que la mayor parte del grano ingresa al mercado ya que mientras que los maíces tempranos se cosechan entre marzo y mayo, los tardíos y de segunda se recolectan mayormente entre julio y agosto.

Cuando ingresa el mayor volumen de granos a los mercados es sumamente relevante ya que entre los meses de marzo y mayo, los granos argentinos tienen menos competencia por parte de otros exportadores como Brasil. Sin embargo, en los meses de julio y agosto el maíz tardío argentino coincide con la salida de la safrinha brasilera, aumentando la competencia internacional lo que se traduce, normalmente, en menores precios de exportación.

Además, existe un elemento adicional de cara al próximo año respecto a la relevancia de cuándo se cosecha el grueso de los granos y tiene que ver con la bajante del Paraná. El 2021 fue el segundo año consecutivo en el que el caudal del Río se ubicó considerablemente por debajo de lo normal, empeorando incluso respecto de la situación del 2020. Y si bien estamos ingresando a la estación húmeda en el sur de Brasil, que puede ayudar a recomponer estacionalmente el caudal del Paraná, esta elevada probabilidad de un nuevo evento Niña con precipitaciones por debajo de lo normal en Sudamérica podría generar problemas para el invierno próximo, cuando ingresemos nuevamente en la estación seca.

En este sentido, tornando la atención a las siembras de maíz en la zona de influencia de los puertos del Gran Rosario, es decir, a la zona que, por su cercanía geográfica, encuentra en los puertos del Up-River su vía de exportación, el panorama que se presenta es prácticamente idéntico a la situación nacional. El número de hectáreas ya sembradas alcanza 2,77 Mha, el segundo mayor registro de la historia sólo por detrás del ciclo 2018/19. Además, esto representa el 36% del total de hectáreas destinadas a este cultivo en la región, por encima del 34% registrado hace un año, pero levemente por debajo del promedio de los últimos cinco ciclos (37%). «Las hectáreas destinadas al segmento tardío, en tanto, ascienden a 4,91 Mha, marcando un récord histórico», destaca el informe.

Por último, un elemento que merece mención es que, nuevamente, la provincia de Córdoba se erige como la jurisdicción que más área destina a maíz, con más de 3,08 Mha. Le sigue la provincia de Buenos Aires con 2,76 Mha y el podio lo cierra Santa Fe con 1,19 Mha. Los tres principales distritos abarcan así el 70% del área total a nivel nacional.

La evolución de las siembras en las tres jurisdicciones es dispar con relación a años anteriores. En Santa Fe, el avance de las siembras hasta la fecha alcanza el 68% del área de intención, por debajo del 76% que registraba hace un año. Buenos Aires, por su parte, lleva implantado el 47% del total del área destinada al cereal, también por debajo del registro de hace un año (54%).

En cuanto a Córdoba, que el año pasado había sembrado la menor superficie con maíz temprano consecuencia de la falta de agua, este año lleva implantado el 26% de la superficie total, equivalente a 800.000 ha. De todas maneras, el avance de las labores se encuentra considerablemente por debajo del promedio del último lustro (35%).

Primicias Rurales

Fuente: agritotal.com