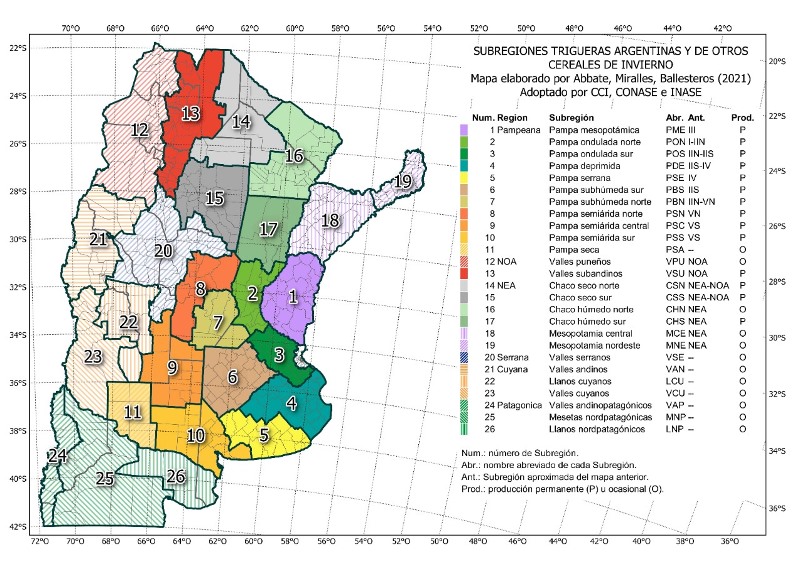

¿Los dueños del agro? Quiénes están detrás de los 15 mayores grupos de siembra del país

Por

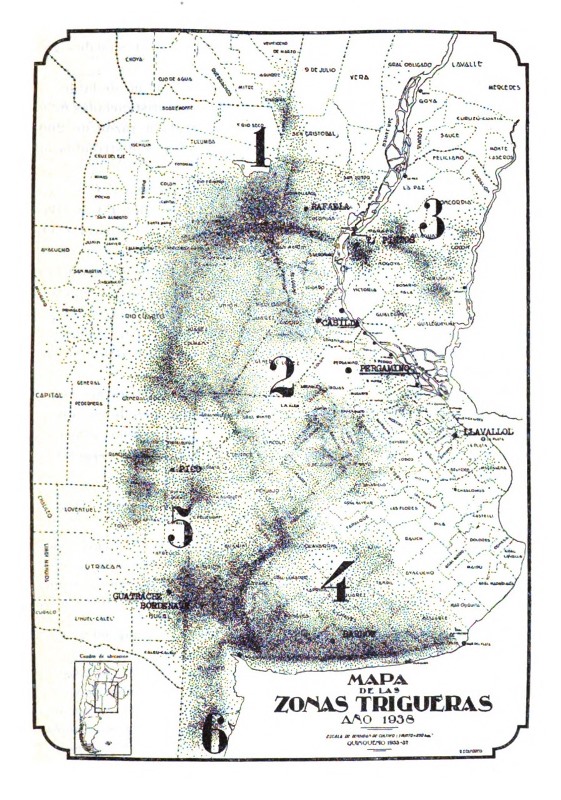

Buenos Aires, 25 de octubre (PR/21) .– Argentina cultiva una superficie equivalente al territorio de Italia. Son más de 30 millones de hectáreas y la mayor fuente genuina de dólares que tiene la economía local, pero poco se sabe de quién es quién en esto que como reza el espiritu de la Sociedad Rural Argentina: “Sembrar el suelo es servir a la Patria”.

El último Censo Agropecuario 2018 da algunas pistas sobre la propiedad de la tierra y su uso, pero no aporta nombres ni apellidos. Eso sí, pone sobre relieve la inmensa atomización de esta industria a cielo abierto que con más de 250.000 parcelas productivas y no menos de 100.000 productores, invierte más de US$ 25.000 millones cada año en arrendamientos, siembra, fertilizantes y cosecha, por citar solo algunas de sus intervenciones más destacadas en un proceso productivo que no se detiene.

En los hechos, hay que reunir a los 95 mayores grupos de siembra para alcanzar las 3 millones de hectáreas, es decir, alrededor de un 10% de la superficie. En ese grupo, todos siembran tanto sobre campos propios como, sobre todo, alquilados al menos 7000 hectáreas. Mientras tanto, los 15 primeros reunen un estimado de 1,6 millones de hectáreas con una base de 50.000 y un promedio de más de 100.000, en cada caso.

Principales grupos de siembra en Argentina

La lista de estos grupos lideres con fuerte presencia del capital argentino entre sus principales accionistas está armada en base a datos públicos y estimaciones que datan de los últimos cuatro años con el fin de aportar un panorama aproximado de los actores más relevantes en la industria más dinamica de la economía local.

15 Cazenave y Asoc. Santiago Casares

50.000 hectáreas

Un modelo productivo aceitado que se basa en más de 40 años de experiencia le permite arrendar suelos y asociarse a grandes firmas como un proveedor de materias primas certificadas.

14 Vireyes Agropecuaria Carlos Reyes Terrabusi

50.000 hectáreas

Uno de los ex propietarios de la famosa fábrica de galletitas no solo es fuerte en agricultura también hace ganadería vía TerraGarba y es un apasionado por los caballos.

13 Maniagro Daniel Cavigliasso

60.000 hectáreas

Es una de las tres firmas que surgió de la escisión de esta familia cordobesa vinculada historicamente a la producción y exportación de maní.

12 Man Agro Rafael Aliaga

60.000 hectáreas

La firma que por décadas lideró Aliaga y trabaja 100% sobre campos alqulados está viviendo una transformación con el ingreso progesivo de la familia Bayá Casal y su nueva impronta.

11 Grupo Río Seco Una docena de socios

La superficie de los establecimientos de cada empresa es muy variable (de 1500 a 16.000 has) entre campos propios y alquilados para desarrollar sus actividades. Es un modelo asociativo que se repite a lo largo de todo el país.

10 Liag Argentina Markus Kahlbetzer

79.000 hectáreas

Con ingresos por $11.986 millones el último año, la firma de capitales australianos tiene 30.000 hectáreas bajo riego y es probablemente el actor del rubro con mayor superficie en esa condición.

9 Grupo Boehler Raúl y Julio Boehler

80.000 hectáreas

Asentandos en Río Cuarto, Córdoba, pero con epicentro en la puntana Villa Mercedes, los hermanos Boehler se caracterizan por el bajo perfil, pero entre campos propios y alquilados son un peso pesado en el sector.

8 Los Grobo Gustavo Grobocopatel

99.000 hectáreas

En el ejercicio anual al 30 de junio de 2021 la producción agropecuaria le aportó $10.129 millones a los más de $56.000 millones que facturó el grupo.

7 Grupo Andreoli Familia Andreoli

100.000 hectáreas*

La familia con raíces italianas es uno de los grandes jugadores en la agricultura local e integra la cadena de valor como propietaria también de la mayor compañía de nutrición animal: Baires.

6 Grupo Duhau Enrique Urbano Duhau Nelson

120.000 hectáreas

La familia Duhau Nelson fue objeto de un caso de estudio de la universidad de Harvard. Es uno de los 10 grupos agropecuarios más grandes de la Argentina

132.000 hectáreas

La división Negocios Agropecuarios (incluye ganadería) en la Argentina le aportó ingresos por $16.122 millones en el ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2021.

4 MSU Manuel Santos Uribelarrea Balcarce

140.000 hectáreas

Uno de los pioneros en el negocio del arrendamiento agrícola hizo escuela también en Brasil, entre otros mercados de la región. Solo en la Argentina, facturó $11.730 millones en su último ejercicio anual.

3 Lartirigoyen y Cía Ignacio Lartirigoyen

150.000 hectáreas

En el último ejercicio fiscal anual, la sociedad que Lartirigoyen con sus socios comparte equitativamente con el grupo Glencore facturó US$ 710 millones de la mano de 1050 colaboradores.

2 AGD Roberto Daniel Urquía

200.000 hectáreas

Al menos un 20% de esa superifice pertenece a la familia Urquía mientras que el resto son suelos arrendados o en asociación con terceros productores.

1 Adecoagro Mariano Bosch

210.000 hectáreas

El número uno en el negocio agropecuario de la Argentina lo tiene el gigante Adecoagro. Solo en el primer semestre facturó US$ 446 millones a nivel global. En ese período el negocio agropecuario en la Argentina, que incluye la lechería y los molinos de arroz, aportó cerca de un 40% del EBITDA de la compañía listada en el NYSE.

* Periodista de negocios especializado en empresas de familia (Twitter: @facusonatti)

Primicias Rurales