Abr 23, 2025 | Actualidad

Buenos Aires, miércoles 23 de abril (PR/25) .- ¿Por qué son tan importantes los proyectos de carbono en nuestro país? ¿Qué beneficios ambientales, sociales, económicos y gubernamentales ofrecen en cada tipo de geografía del vasto y espectacular territorio nacional? ¿Qué tipos de proyectos son los más habituales hoy? Desde la Mesa Argentina de Carbono se plantea un recorrido por los detalles, características, particularidades y múltiples beneficios que ofrecen los proyectos de carbono en Argentina.

En el mundo, existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados y registrados bajo estándares internacionales. A pesar de que sólo el 6% de dichos proyectos son de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), en los años 2021 y 2022, este sector comercializó el 46% de todo el volumen de transacciones del mercado voluntario.

Por su parte, en los últimos cinco años, América Latina emitió el 22% de los créditos de carbono a nivel mundial, consolidándose como la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas. Pero si se observan solamente los proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza, casi el 50% de los créditos del mundo fueron generados en esta región.

Los proyectos de carbono de SBN promueven la conservación, uso sustentable y restauración de bosques nativos, el desarrollo de plantaciones forestales y el manejo mejorado de forestaciones y producciones agropecuarias existentes, generando así no sólo impactos positivos en los ecosistemas y el ambiente, sino también en las comunidades locales y titulares de tierras mediante ingresos económicos adicionales.

En Argentina, hasta 2024, hay registrados más de 60 proyectos de mercados de carbono, esto es ínfimo si se compara con la situación a nivel global y regional donde representa tan solo el 0,5% del total.

El crecimiento internacional de los mercados de carbono ofrece a Argentina oportunidades únicas basadas en la riqueza de su biodiversidad, su extensión territorial y el potencial de innovación de su industria, susceptible de generar ganancia económica a partir de diferentes tipos de proyectos en sectores tales como: forestal, agricultura, ganadería, residuos, energía, transporte, procesos industriales y uso de productos, entre otros.

De hecho, “en Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años. Esto ocurre en 20.000 hectáreas aproximadamente, distribuidas en distintas regiones del país” explica Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono. Los más de 50 integrantes que conforman hoy la Mesa trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, agrícola y ganadera. La Mesa está integrada por la gran mayoría de las empresas y personas que actualmente están desarrollando proyectos de captura de carbono de Soluciones Basadas en la Naturaleza, integradas en el sector del agro y forestal.

Los proyectos de carbono tienen, por lo general, un impacto dual. Por un lado, contribuyen positivamente al ambiente al reducir, remover y capturar GEI y, por otro, también a conservar y utilizar de manera sustentable ecosistemas proveedores de productos y servicios a la sociedad y a la biodiversidad en general.

Los mercados de carbono son un mecanismo de reducción de emisiones mediante la gestión privada principalmente, utilizando mecanismos de mercado. No requiere de inversión o financiamiento público, pero sí requiere que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle. “Los proyectos de carbono no restringen la producción, sino que la complementan y generan financiamiento adicional a dichas actividades productivas. También pueden ayudar a cumplir con requisitos para el comercio internacional” argumenta Cano.

Argentina tiene un gran potencial de no solo cumplir sus compromisos internacionales mediante mecanismos, sino de ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo. Si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal del país, podría estimarse preliminarmente que la comercialización de los certificados de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos totales por casi USD 7.000 millones (USD 340 millones anuales). Si este cálculo se lleva al 30% de la superficie agropecuaria y forestal, representaría más de USD 1.000 millones anuales, lo cual puede asimilarse a los ingresos generados por el complejo pesquero.

Fuentes especializadas estiman que los mercados de carbono crezcan entre 7 y 12 veces para 2030 y entre 45 y 83 veces para 2050 ante una mayor demanda internacional.

Actualmente existen al menos 170 tipos de proyectos de carbono del sector agropecuario, la industria, las energías renovables, la foresto-industria, transporte y gestión de residuos, entre otros. Dentro del sector del agro y forestal los tipos de proyectos más relevantes son:

- 1. Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+)

Los proyectos REDD+ buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debidas a la deforestación y degradación de bosques nativos. Esto se logra a través de acciones de conservación principalmente, permitiendo así almacenar el carbono en los bosques. Los proyectos REDD+ más comunes generan créditos de carbono evitando la deforestación planificada (no ejecutar un permiso de desmonte) o evitando la deforestación no planificada (controlando los desmontes ilegales). Se estima el volumen de carbono almacenado en los bosques del área designada, proyectando el alcance de la deforestación si no se estableciera ese proyecto. De esta manera es posible calcular el volumen de GEI que se emitiría a la atmósfera en ausencia del proyecto. La debida certificación y verificación por parte de organismos reconoci dos permiten la generación de créditos de carbono en base a los GEI que se evita se emitan a la atmosfera.

- 2. Forestación, Reforestación y Revegetación (ARR)

Los proyectos de carbono ARR son iniciativas de reforestación, forestación y/o revegetación que buscan capturar GEI de la atmosfera y almacenarlo de manera permanente o temporal en futuros bosques nativos o plantaciones comerciales. Los proyectos ARR más comunes son de reforestación de bosques nativos o de plantaciones comerciales (por ejemplo plantaciones de eucaliptus o pinos cuyo fin será la venta comercial de la madera). Se verifica periódicamente el volumen de GEI capturado por las plantas a medida que crecen, y se generan los créditos de carbono por dicho volumen de GEI efectivamente capturado.

- 3. Manejo de Tierras Agrícolas (ALM)

Un proyecto ALM consiste en capturar GEI de la atmosfera y almacenarlo en el suelo. Las plantas y los cultivos forman parte del ciclo del carbono, ya que utilizan el CO2 del aire durante la fotosíntesis. Mediante actividades de gestión de las tierras agrícolas como la siembra directa y la plantación de cultivos de cobertura, como así también actividades de manejo mejorado de ganado, estos proyectos pueden ralentizar el ritmo de pérdida de carbono del suelo y convertirse en mejores sumideros de carbono.

Algunos ejemplos de proyectos en Argentina:

♣ REDD+ (DEFORESTACIÓN EVITADA)

→ Proyecto Chaguaral (AIKE NBS) – Es un proyecto de conservación de 5.000 hectáreas de bosques nativos en la provincia de Salta. Antes de que se iniciara el proyecto, el antiguo propietario tenía permiso de desmonte para convertir la tierra con fines agrícolas y ganaderos. El proyecto evitará la emisión de carbono a la atmósfera y ayudará a preservar la biodiversidad. Además, este proyecto apoyará a las comunidades locales mediante una combinación de actividades ambientales y sociales destinadas a mejorar los medios de subsistencia de los miembros de la comunidad que viven en las proximidades de la zona del proyecto. Se espera que el proyecto Chaguaral genere +750.000 créditos de carbono durante toda la vida útil del proyecto, que se certificarán mediante las normas Verified Carbon (VCS) y Climate, Community & Biodiversity (CCB) de Verra.

♣ RESTAURACIÓN DE BOSQUE NATIVO

→ Proyecto Vida Nativa (Nideport) – El Proyecto Vida Nativa (Nideport) impulsa la conservación y restauración de casi 23.000 hectáreas de bosque nativo en una de las ecorregiones más biodiversas y amenazadas del planeta: la Mata Atlántica. Tiene una proyección de mitigación de 6 millones de toneladas de CO?eq en los primeros 40 años. Además de su enfoque ecológico, el proyecto prioriza la participación activa de las comunidades locales, integrándolas como actores fundamentales en la recuperación del ecosistema y la protección de su biodiversidad. Actualmente, el Proyecto Vida Nativa se encuentra en proceso de certificación bajo los estándares internacionales de Verra, lo que permitirá garantizar la integridad ambiental, social y climática de s us resultados.

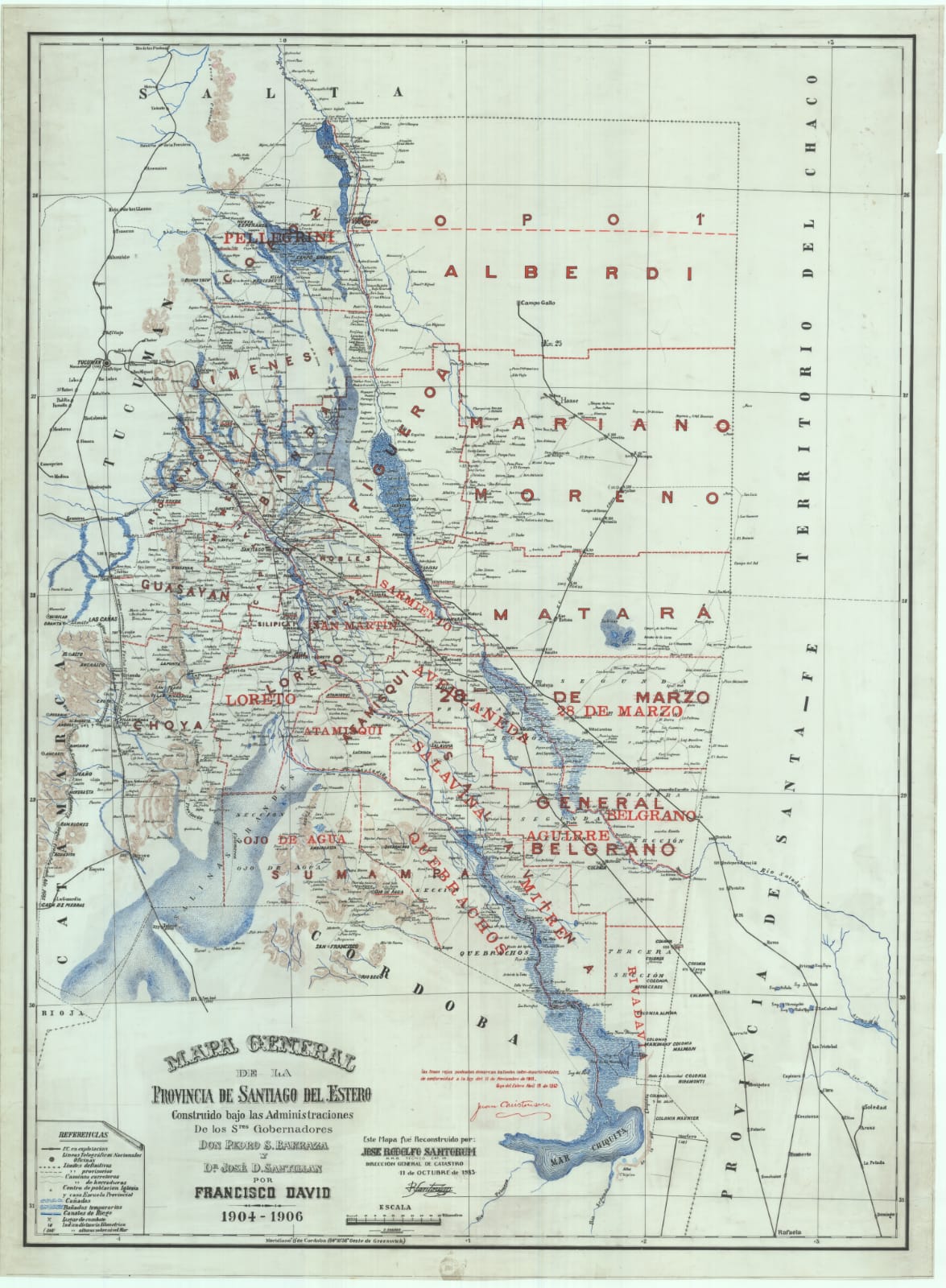

→ Proyecto Rewilding Gran Chaco (Greensur / Forest Defense) – El objetivo principal del proyecto es la reforestación de 18.450 hectáreas en el noreste de Las Lajitas, en la provincia de Salta, utilizando únicamente especies nativas. Como parte del proyecto, las zonas que en el pasado se destinaban a la agricultura y la ganadería serán convertidas en un hábitat que se asemeje al bosque chaqueño semiárido original. El proyecto tiene un potencial de capturar alrededor de 7.7 millones de toneladas de CO2eq. Está bajo proceso de certificación con Verra.

♣ PLANTACIÓN FORESTAL

→ Proyecto Santo Domingo (GMF LATINOAMERICANA) – El proyecto Santo Domingo, situado en la provincia de Corrientes, es una iniciativa forestal pionera en varios aspectos que inició sus actividades en 2007 en un campo de 3.405 hectáreas. El área neta de plantación es de 2.430 ha. en donde se plantaron 3 millones de ejemplares, con 24% del total de la superficie cubierta por reservas de bosques nativos, pastizales, corredores riparios (bosques en galería protectores de cursos de agua) y vertientes naturales de agua. Está generando 750.000 créditos de carbono. Se trata del primer y único proyecto forestal de Argentina bajo el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de Kioto.

→ Proyecto de Forestación y Reforestación (UNITÁN) – Este proyecto tiene el objetivo de establecer plantaciones forestales en 3.000 hectáreas en tres provincias (Chaco, Formosa y Corrientes) con más de 4.500.000 árboles. En estas forestaciones se desarrollan también actividades tendientes a aumentar la biodiversidad como manejo silvopastoril, apicultura certificada, producción de cucurbitáceas y forraje. El proyecto alcanzó en 2022 la certificación emitida por Verra bajo el estándar VCS para la captura de 300.000 toneladas de CO2. Esto permitirá emitir 300.000 créditos de carbono como consecuencia de la plantación de especies leñosas nativas y exóticas, como el Quebracho Colorado.

♣ MANEJO DE TIERRAS AGRÍCOLAS

→ Programa POA (Ruuts) – el proyecto busca regenerar 3 millones de hectáreas de campos ganaderos de la Patagonia argentina y chilena. Es el primer programa de carbono de ganadería regenerativa de Argentina validado y registrado por Verra. El proyecto permite que los productores ganaderos complementen sus ingresos a través de los mercados de carbono, a su vez que conservan los pastizales y evitan la desertificación de sus tierras. El manejo holístico es el eje central del POA. Esta metodología busca replicar los ciclos naturales del pastoreo, combinando períodos de pastoreo controlado con tiempos de descanso adecuados para que los pastizales se recuperen. De esta manera, se frena la desertificación, se fortalece la biodiversidad y se incrementa la captura de carbono en los suelos.

→ Programa Carbon Group para Cultivos Bajos en Carbono y Manejo de Pastizales (Carbon Group) – El proyecto pretende incluir a productores dedicados a la agricultura extensiva (maíz, soja, trigo, girasol, algodón y otros cultivos), y a la ganadería extensiva, principalmente bovina y de pastoreo de praderas, pastizales, agropastoriles y silvopastoriles. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero capturando el dióxido de carbono y almacenándolo como carbono estable en el suelo. Esto se logrará a través de la adopción de mejores tecnologías de fertilización nitrogenada, la intensificación de las rotaciones agrícolas con mayor incorporación de cultivos de invierno, especies fijadoras de nitrógeno y cultivos de cobertura, y la mejora de la gestió ;n del pastoreo en el ganado, que aumentan las reservas de carbono y con mejoras en la digestibilidad que reducen las emisiones de metano por fermentación entérica. Se estima que con estas mejoras será posible reducir entre 0,5 y 3 toneladas de CO2e/ha/año. Se espera que esta superficie alcance más de 160 mil hectáreas. De ser así, se espera mitigar casi 2 millones de toneladas de CO2eq al final de este proyecto, que se certificarán mediante las normas Verified Carbon (VCS) de Verra.

“Estos ejemplos ilustran la diversidad y el potencial de los proyectos que pueden generar créditos de carbono en Argentina, contribuyendo tanto a la reducción de emisiones como al desarrollo económico y social del país” finaliza el coordinador de la Mesa.

Más información sobre la MESA ARGENTINA DE CARBONO en https://mesacarbono.org.ar/

Primicias Rurales

Abr 23, 2025 | Actualidad

Buenos Aires, 23 de abril (PR/25) .- En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se conmemora cada 28 de abril y que ha sido establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 2003 – con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo – la Asociación Forestal Argentina (AFoA) comparte cómo se pueden implementar estrategias y pasos certeros para lograr que – gracias a la determinación de buenas prácticas y la certificación de competencias – el sector forestal de Argentina haya reducido en forma sustancial sus riesgos y sea hoy considerado como un referente nacional e internacional de buenas prácticas laborales.

Desde siempre, el trabajo forestal tiene puestos ocupacionales de alto riesgo y eso se evidencia con estar entre los sectores con mayor incidencia en accidentes laborales a nivel internacional. A pesar de la tecnología que se ha incorporado, la siniestralidad global sigue siendo alta. Esto implica una gran responsabilidad para los empleadores, los trabajadores y el Estado de promover las prácticas integrales para atender esta situación.

En Argentina – según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) – el sector forestal pasó de ser la actividad con el mayor indicador de incidencia en riesgos laborales (195/1000) en 2007 a reducirlo a un promedio de alrededor de 68/1000 en los últimos años, similar al índice agropecuario del país. Este resultado se logró gracias a un accionar sistemático que se puede replicar.

Un primer paso es contar con estándares de trabajo seguro elaborado en diálogo entre el sector empleador, el trabajador y el Estado tanto a nivel internacional como local. Recientemente –marzo de 2025- se publicó el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo forestal en cuya elaboración participó la Asociación Forestal Argentina (https://afoa.org.ar/wp-content/uploads/2024/07/2Repertorio-de-recomendaciones-salud-y-seguridad-trabajo-forestal-OIT-2024.pdf)

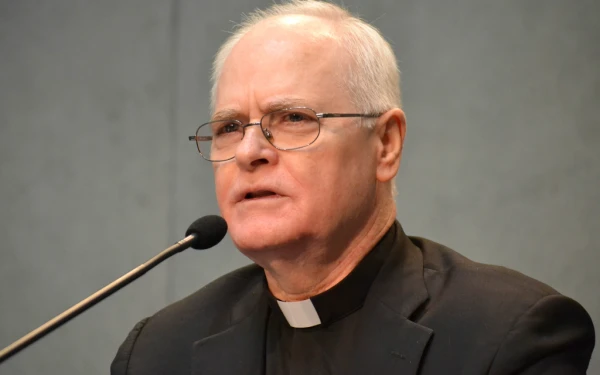

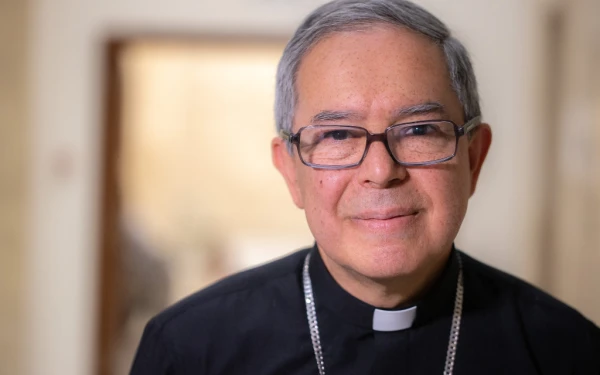

Este Repertorio es la actualización de uno previo realizado en 1998. “Contar con recomendaciones de referencia consensuadas en un diálogo tripartito en el marco de la OIT es de alto valor al dar una referencia global en trabajo seguro. En Argentina, la SRT promovió la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas en seguridad laboral forestal en el marco de una mesa cuatripartita de diálogo social y desde AFoA se han elaborado Guías de Buenas Prácticas que incluyen los capítulos de seguridad en el trabajo forestal” destaca Peirano. “Tanto el Repertorio de la OIT como las guías mencionadas señalan prácticas laborales seguras, pero tienen carácter voluntario. El gran desafío es como transferir esas recomendaciones y que se adopten por los empleadores y por los trabajadores con la convicción de que es una ventaja para todos”, destaca Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFoA (Claudia-Peirano-2021.jpg).

En el caso de Argentina se observa que la adopción de las buenas prácticas se da más en la gestión de plantaciones forestales que en la de bosques nativos. Argentina tiene alrededor de 55 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de ha de plantaciones forestales. Alrededor del 90 % de la madera que se utiliza en la industria proviene de plantaciones de pino, eucalipto y álamos. Alrededor de la mitad de las plantaciones se encuentran certificadas con los sellos FSC y PEFC, de gestión sostenible de bosques mientras que es insignificante la certificación de bosques nativos. Tanto FSC como PEFC toman el Repertorio de Prácticas de la OIT como referencia para sus requisitos en el eje vinculado al trabajo, por lo que las empresas certificadas son auditadas por una tercera parte independiente en que cumplen con los criterios indicados en este documento. Esto ha permitido una adopción rápida de las recomendaciones en todas las empresas forestales certificadas.

El desafío mayor fue traducir estas recomendaciones en un formato de formación continua y adopción efectiva por los trabajadores en el lugar de trabajo. Para ello, la implementación del sistema de certificación de competencias laborales de los trabajadores fue fundamental. El enfoque de competencias requiere la normalización de roles y la evaluación de los trabajadores en situación de trabajo. El sistema da vuelta 180 grados la forma de capacitación tradicional, ya que parte que el saber no se encuentra en los docentes, sino en el lugar de trabajo. La elaboración de la norma, implica las entrevistas a expertos en el rol y la observación de la tarea. En base a la norma se elaboran los materiales didácticos y curriculares y se forman los instructores y docentes. Por lo tanto, crea un puente entre el mundo del trabajo y el de la capacitación, dando pertinencia y actualización al sistema de formación continua. Se han desarrollado un robusto marco de 19 normas, evaluado a más de 8.000 trabajadores, formado más de 100 evaluadores y fortalecido la oferta de formación continua con diseños curriculares, materiales didácticos, formación docente y fortalecimiento de instituciones de formación. En Argentina, los trabajadores forestales tienen bajos niveles de escolarización formal. Este reconocimiento de su experiencia laboral no solo mejora su empleabilidad, sino que, dichos por ellos mismos, sienten que dignifican el trabajo que realizan. Son los mismos trabajadores que solicitan ser evaluados para ver dónde están y poder alcanzar la certificación.

Realizado en diálogo con el gremio de trabajadores rurales y en el marco de un programa de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la normalización de los roles incorporando temas de seguridad personal y de entorno de trabajo y la evaluación de los trabajadores en situación de trabajo para certificar las competencias fue un punto de quiebre para asegurar la transferencia de las buenas prácticas a la situación efectiva de trabajo. Esto se acompañó con formación de docentes e instructores forestales por competencias, logrando la actualización y pertinencia en la formación continua.

Ahora bien, los estándares internacionales y nacionales en seguridad laboral y el sistema de certificación y formación continua están disponibles, pero no todos lo adoptan, a pesar de mostrar que sirve para bajar la siniestralidad. “En esto, lo que hemos observado como fundamental para su adopción es el compromiso desde la más alta autoridad de la empresa o de los productores forestales para impulsar una fuerte cultura de seguridad en la empresa y en sus contratistas. Es imprescindible que la política de la empresa en salud y seguridad alcance a los contratistas forestales, incluyendo en sus contratos los estándares de salud, seguridad y bienestar que tiene la empresa para sus empleados propios y, principalmente, se controle que esto se cumpla” apunta Peirano.

En el caso de empresas socias de AFoA, exigen, por ejemplo, que el 100% de los trabajadores de los contratistas estén certificados por competencias laborales, especialmente, en los puestos de mayor riesgo, como es motosierristas, aplicadores de fitosanitarios, podadores, combatientes de incendios, entre otros. Esto se incluye en el contrato de servicio. Las empresas también se aseguran que sus contratistas tengan sus empleados formales y se cumpla la ley, además de los estándares de seguridad. Cuando esto se promueve por las empresas líderes del sector (siempre se requiere de un liderazgo que impulse estas medidas y luego otros siguen), hay una trasferencia muy rápida para las mejores prácticas hacia las empresas contratistas y se difunde más allá de esas empresas líderes.

Ahora el gran desafío: en Argentina, esto ha servido y es efectivo solo si el trabajo es formal. El trabajo vinculado a actividades familiares y de productores forestales informales estas prácticas son de muy difícil adopción. El trabajador informal es invisibilizado. No acceden a la capacitación ni a la certificación de competencias, ni la gestión puede ser certificada por sellos como FSC o PEFC.

Por ello, “la seguridad laboral está directamente relacionada con el trabajo formal. Para lograr un trabajo seguro se debería promover sistemas de empleo formales sencillos, adaptados al formato laboral forestal –o de la actividad que se trate- y sin costos desproporcionados para el empleador ni para el trabajador. Paso inicial para poder ir adoptando las herramientas disponibles –como son las buenas prácticas y la certificación de trabajadores- para asegurar un trabajo seguro. El sector forestal puede mostrar una experiencia exitosa en este sentido y que puede ser replicada” concluye la directora.

Primicias Rurales

Fuente: AFoA