La Cámara de Exportadores de la República Argentina destacó que nuestro país ha profundizado sus relaciones económicas con China

Buenos Aires, martes 1 julio (PR/25) — La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) difundió la edición Nro. 202 del “EN CONT@CTO CHINA”, documento mensual que elabora el Observatorio China de la Cámara.

El 9 y 10 de junio, el vice premier de China, He Lifeng, se reunió en Londres con el secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el Representante Comercial (USTR) Jamieson Greer, para la primera reunión del “mecanismo de consultas económicas y comerciales China-EEUU” donde se definió un acuerdo marco sobre aspectos críticos de las relaciones comerciales.

Acuerdo marco EEUU-China

El 9 y 10 de junio, el vice premier de China, He Lifeng, se reunió en Londres con el secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el Representante Comercial (USTR) Jamieson Greer, para la primera reunión del “mecanismo de consultas económicas y comerciales China-EEUU” donde se definió un acuerdo marco sobre aspectos críticos de las relaciones comerciales.

Antecedentes recientes

Luego del “Liberation Day” anunciado por el presidente Trump el pasado 2 de abril y la escalada arancelaria “tit-for-tat” entre China y EEUU en las semanas posteriores, a mediados de mayo los negociadores de ambos países se reunieron en Ginebra donde acordaron una tregua arancelaria por 90 días, hasta el 12 de agosto próximo. Para este período, EEUU se comprometió a reducir el arancel recíproco del 125% adicional al 10% y bajar el arancel para los envíos “de minimis” del 120% adicional al 54%. Por su parte, China se comprometió a reducir el arancel retaliatorio del 125% adicional al 10% y suspender o eliminar medidas no arancelarias impuestas luego del 2 de abril.1

El 5 de junio, a raíz de algunas tensiones en el vínculo bilateral y el estancamiento de las negociaciones, los presidentes Xi Jinping y Donald Trump mantuvieron una llamada telefónica donde acordaron la continuidad del diálogo. Según un posteo de Trump, la conversación duró una hora y media y “resultó en una conclusión muy positiva para ambos países”. En particular, detalló que “la conversación se concentró casi toda en comercio” y que “ya no debería haber preguntas respecto a la complejidad de los productos de tierras raras”.2 Por su parte, el comunicado chino indicó que Xi enfatizó la importancia de que la relación bilateral se aborde desde el diálogo y la cooperación. “La parte estadounidense debe reconocer el progreso ya logrado y eliminar las medidas negativas adoptadas contra China”, afirmó Xi. “Las dos partes deben mejorar la comunicación en áreas como asuntos internacionales, economía y comercio, temas militares y de aplicación de la ley para crear consenso, aclarar malentendidos y fortalecer la cooperación”. Asimismo, subrayó que EEUU debe manejar con “prudencia” la cuestión de Taiwán.3 No hubo mención al tema de tierras raras en el comunicado.

1 “Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva”, White House, 12/05/2025. Online: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/05/joint-statement-on-u-s-china-economic-and-trade-meeting-in-geneva/

2 Donald J. Trump, @realDonaldTrump. “I just concluded…”, Truth Social, 05/07/2025. Online:

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114631295762726849

3 “Xi says dialogue, cooperation only correct choice for China, U.S. in phone call with Trump”, Xinhua, 06/06/2025. Online: https://english.news.cn/20250606/4ba6a170f9c64c5d87563973136f19de/c.html

Contenido del acuerdo marco

Al cierre de esta publicación, no se había publicado el texto del acuerdo marco, pero algunos funcionarios han dado indicios de su contenido.

•

Después de la reunión en Londres el 9 y 10 de junio, el presidente Trump escribió en su cuenta de Truth Social: “Nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y mía. China suministrará por adelantado los imanes y las tierras raras necesarias. Asimismo, le proporcionaremos a China lo acordado, incluyendo el acceso a estudiantes chinos en nuestras universidades (¡lo cual siempre me ha parecido bien!). Obtenemos aranceles totales del 55%, mientras que China obtiene el 10%. ¡Nuestra relación es excelente! ¡Gracias por su atención a este asunto!”4

•

En declaraciones a la prensa, el secretario Lutnick dijo que el acuerdo eliminaría controles a la exportación de China sobre tierras raras y algunas restricciones recientes de EEUU “de manera balanceada”.5

•

Por su parte, a fin de mes, el Ministerio de Comercio de China afirmó que “China aprobará las solicitudes de exportación de productos controlados que cumplan con las condiciones establecidas por la ley. EEUU cancelará una serie de medidas restrictivas adoptadas contra China en consecuencia”.6

Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

•

Aranceles de EEUU a China: según Reuters, un vocero de la Casa Blanca afirmó que el arancel del 55% mencionado por Trump estaría compuesto del arancel recíproco del 10%, el arancel por fentanilo del 20% y aranceles impuestos en la presidencia anterior de Trump del 25%. Otra posibilidad es que este último 25% se refiera a los aranceles por la Sección 232.

Novedades bilaterales sino-argentinas

Declaraciones de Milei sobre China

•

El 27 de junio, en una entrevista con el influencer australiano Mario Nawfal, el presidente de Argentina Javier Milei hizo algunas declaraciones sobre la relación con China.

•

Al ser consultado por algunas críticas que había hecho sobre China durante la campaña electoral, Milei respondió que “yo trato esto como un trabajo. Mi trabajo es maximizar el bienestar de los argentinos. La verdad es que China ha demostrado ser un gran socio comercial. Por lo tanto, en defensa de los intereses de los argentinos, he profundizado la relación comercial con China. De hecho, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, China renovó el swap de monedas”.

Viaje de la Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas

•

A fines de junio, una delegación de la Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas de China (NAFRA, por sus siglas en inglés), encabezada por su director Liu Huanxin, realizó un viaje a Argentina donde se reunió con representantes de la Bolsa de Cereales, de CIARA-CEC y de empresas agroexportadoras que brindaron un panorama sobre las perspectivas del sector.

•

El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, dijo que existen “amplias oportunidades para seguir expandiendo las relaciones comerciales, destacando que China es el principal destino de las exportaciones agroindustriales de Argentina”. En particular, destacó “el potencial en la exportación de trigo y maíz, productos que cuentan con grandes oportunidades de operaciones en base a la complementariedad de las estructuras productivas y comerciales”.

•

Por su parte, CIARA-CEC indicó que los cereales y oleaginosas y sus productos industrializados “pueden incrementar sus ventas a China dado que en la gran mayoría ese mercado representa un porcentaje menor de las ventas anuales”. Asimismo, “se solicitó avanzar con las compras de maíz y trigo argentino dado que ya están las condiciones fitosanitarias acordadas por el SENASA con su par chino y finalmente reiteró las ventajas de la harina y aceite de soja argentinos frente a los precios y calidad de consumo en China”.

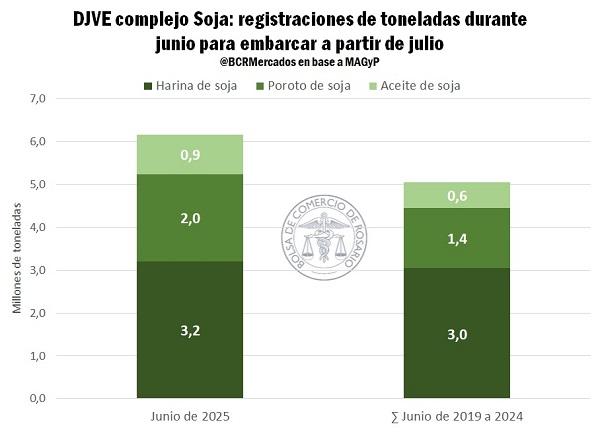

Envío a China de harina de soja

•

El 26 de junio se anunció que un conjunto de empresas chinas había reservado un cargamento de 30.000 toneladas de harina de soja argentina.

•

Aunque se trataría de una importación de prueba, de todos modos marca la primera compra efectuada desde que se abrió el mercado en 2019.

•

En 2024, el principal proveedor de harina de soja de China fue Dinamarca (74% del total), seguido por Brasil (11%), EEUU (10%) y Rusia (4%).

•

En la actualidad, del complejo sojero Argentina exporta a China principalmente porotos de soja. En 2024 estos representaron el 30% del total exportado a China.

Nuevo vuelo Buenos Aires-Shanghái

•

El 18 de junio, mediante un acuerdo de cooperación entre la aerolínea China Eastern Airlines y el Aeropuerto de Auckland, se anunció la apertura de una nueva ruta aerocomercial a partir de diciembre de 2025 que conectará a Shanghái y con Buenos Aires, incluyendo una sola escala en Nueva Zelanda, constituyéndose así en la ruta aérea más larga del mundo (20.000 kilómetros).

•

En la ceremonia, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, afirmó que la nueva ruta mejorará la conectividad entre Asia y América Latina. Destacó que Nueva Zelanda adoptará una política de no visados para los pasajeros chinos que transiten por Auckland.

•

Por su parte, el director de China Eastern Airlines afirmó la nueva ruta será un puente entre ambas regiones y que además servirá como apoyo a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

•

Inicialmente, habrá 2 frecuencias semanales y la operación será llevada a cabo con aviones Boeing 777. Se calcula que la ruta permitirá ahorrar 4-5 horas de vuelo en comparación con otras alternativas.19

Informe del jefe de gabinete

•

El 26 de junio de 2025, el jefe de gabinete Guillermo Francos compareció ante el Senado de la Nación para brindar el informe de gestión gubernamental, según lo establecido en la Constitución Nacional.

•

Allí, respondió varias preguntas vinculadas a China, incluyendo el Convenio bilateral para evitar la doble imposición, la renovación del swap de monedas, inversiones de China en Argentina, la problemática de la pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), el foro China-CELAC, apertura reciente de mercados, la situación de las represas y las importaciones agroalimentarias de Argentina desde China.

Quita de aranceles antidumping sobre termos chinos

•

El 26 de junio, mediante la Resolución 835/2025, el ministerio de Economía determinó el cierre del examen por expiración de plazo de la medida antidumping dispuesta en 2019 para las exportaciones de termos y demás recipientes isotérmicos con ampolla de acero inoxidable de capacidad inferior o igual a dos coma cinco litros (2,5 l) y de termos y demás recipientes isotérmicos con ampolla de vidrio y con capacidades de hasta dos coma cinco litros (2,5 l) (ambos NCM 9617.00.10) originarias de la República Popular China, sin mantener dicha medida.21 Inicialmente, la medida fue tomada en 2001 y hubo 3 renovaciones posteriores.

•

Cabe notar que China es el primer exportador global de termos, representando el 83% del total en 2024.

Inauguración de complejo eólico en Chubut

•

A principios de junio, se inauguró en Chubut el complejo eólico “Helios” donde estuvieron involucradas las empresas chinas Goldwind y PowerChina en el financiamiento y construcción del proyecto.

•

En junio se anunció que la representación oficial de marca de la automotriz china Chery en Argentina pasará de Sideco Americana (familia Macri) a Grupo Corven (propiedad del empresario Leandro Iraola), luego de más de quince años de relación comercial.

•

En un comunicado, afirmó que “Chery, la más grande exportadora de autos de China, agradece el aporte realizado por Sideco Americana para su consolidación en Argentina y le desea muchos éxitos a Grupo Corven como el nuevo distribuidor oficial de Chery”.

Fuente: CERA – IEI – Observatorio China

Primicias Rurales