Misión comercial para posicionar la alfalfa argentina en Medio Oriente

Con el objetivo de conformar un contingente de productores y empresarios que participen de la Expo Saudi Agriculture 2026 que se desarrollará en octubre, convocan a los actores del sector para ser parte.

Econovo, de gestionar residuos a insertarse en el mercado de la alfalfa

La compañía cordobesa, radicada en Oncativo, aprovecha su experiencia con tecnología de compactación alemana para ingresar a un pujante sector agroindustrial, ofreciendo una solución de alto rendimiento para el mercado de exportación.

Maíz nuevo: se dispara la comercialización y fijación de precio

El maíz argentino gana competitividad de cara a la nueva campaña y acelera la comercialización, mientras la soja muestra pocas ventas anticipadas en el físico pero récord de cobertura en futuros.

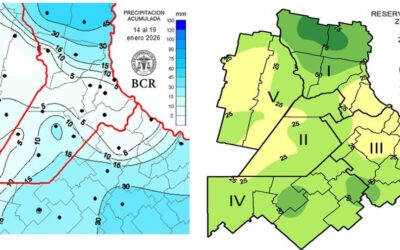

Enero cerró con 66% menos de lluvias en la región núcleo y se recorta el rinde de soja de primera

Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Enero cerró con apenas 38 mm promedio en la región núcleo —un 66% menos de lo habitual— y la sequía ya impacta de lleno en la soja de primera, con fuertes recortes de rinde en el noreste bonaerense.

Lluvias en el oeste bonaerense mejoran la reserva hídrica de los cultivos

Las lluvias sobre el oeste bonaerense mejoraron las reservas hídricas en plena etapa crítica de los cultivos estivales, mientras soja y maíz completan sus siembras y el girasol avanza con buenos rindes, según el PAS de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La emisión de warrants fue récord en 2025

Una herramienta financiera que se afianza año a año dentro del sector agroindustrial.

La revancha del maíz temprano

El maíz anticipa una campaña para la historia, con expectativa de romper el techo de los 60 Mt de producción, y una fuerte concentración logística en los primeros meses de campaña.

El trigo argentino alcanzó una producción récord y proyecta un fuerte aporte económico en 2026

La campaña triguera 2024/25 cerró con números históricos: récord de superficie, rindes excepcionales y una producción sin precedentes que impulsará exportaciones, ingresos de divisas y recaudación fiscal en 2026.

Contrastes hídricos condicionan la evolución de la campaña gruesa

La campaña gruesa avanza con fuertes contrastes hídricos: mientras la soja y el maíz enfrentan demoras y pérdidas puntuales por falta o exceso de agua, el girasol muestra rindes superiores al promedio histórico, según el PAS de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Llega EnBio 2026: Por primera vez un evento sobre estrés abiótico

EnBio 2026 una vez más abre sus puertas para ofrecer dos jornadas de capacitación únicas y en esta ocasión con el apoyo y participación de Unnoba Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Casi medio millón de hectáreas de soja de primera ya están en condición regular en la región núcleo

Las lluvias erráticas de la última semana profundizaron el estrés hídrico en los cultivos en la zona núcleo. La soja de primera entra en su período crítico con un 15% del área comprometida.

Un escenario no para preocuparse, pero sí para ocuparse: el clima y el avance del maíz tardío favorecieron a la chicharrita, hay que monitorear más y evaluar control

El 34º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, con datos de capturas relevados entre el 1 y el 16 de enero de 2026, muestra una expansión de la chicharrita desde el norte del país, situación consistente con el avance de la temporada estival y el incremento de las siembras de maíz tardío.

Creernos más vivos que la naturaleza es el error que está degradando nuestros suelos

Inundaciones, suelos compactados y alimentos de menor calidad no son culpa del clima: son consecuencia de ignorar cómo funciona la naturaleza. Por Ing. Agr. Pedro Adolfo Lobos, Director Ejecutivo de Primicias Rurales

Abundantes lluvias en el norte del país retrasan la siembra de soja: Hay acumulados de más de 150 milímetros

El reciente reporte de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) destacó las abundantes lluvias ocurridas en los últimos días en el NOA y NEA, que dejaron suelos con excesos y complican la campaña.