De la ruta al tren y al puerto: la estrategia de la industria logística que se consolida en 2026 para mejorar tiempos y costos

La articulación eficiente entre distintos medios de transporte gana protagonismo en un escenario donde la presión por entregar más rápido, a menor costo y reduciendo el impacto ambiental obliga a repensar cómo se mueven las cargas en toda la cadena. Buenos Aires,...

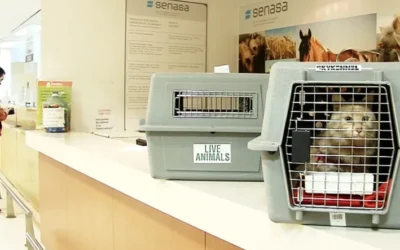

Requisitos del Senasa para viajar con animales de compañía

El Senasa facilita el trámite para viajar con animales de compañía, permitiendo obtener el CVI digital desde la comodidad de tu hogar.

El desafío de integrar a las nuevas generaciones en las empresas familiares del agro

La continuidad generacional en un sector tan tradicionalista como el agro, requiere habilitar el diálogo, profundizar el sentido de pertenencia pero, principalmente, permitir que los jóvenes encuentren un propósito que los incentive a tomar la posta del legado familiar.

3 ejercicios para combatir el sedentarismo en el día a día

En una sociedad cada vez más sedentaria, el ser humano ve cómo su cuerpo se va entumeciendo y perdiendo movilidad. Sin embargo, basta con unos sencillos gestos para reactivarlo y gozar de buena salud física y emocional.

¿Por qué es buena idea plantar un árbol de olivo en casa?

En la Antigüedad, poseer olivos era señal de prosperidad y estabilidad. Una riqueza sin ostentación, que invita a la interioridad: el olivo, con su crecimiento humilde y lento, nos recuerda que es bueno vivir de alegrías sencillas y verdaderas.

Opinión: el año de la inteligencia artificial y las soluciones que marcaron agenda en el agro

Para las agtech, fue un 2025 exigente y de mucho foco; el contexto económico global y regional obligó a priorizar la ejecución, la eficiencia y los resultados reales.

Declaran a la Mariposa Bandera Argentina «Monumento Natural Provincial», una buena noticia para la especie vulnerable

La Legislatura bonaerense declara por ley Monumento Natural Provincial a la Mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus argentinus) en un corredor por la Ruta 11 que une a Magdalena con Punta Indio.

“Hoy los clubes de fútbol todavía se manejan con la figura del canchero, pero no son agrónomos”, deberían serlo, dice una especialista

Entrevista con Marilú White, ingeniera agrónoma, especializada en diseño y cuidado de campos deportivos esta egresada de la Facultad de Agrarias de la UNLZ cuenta cómo creció esta actividad que abre oportunidades laborales impensadas hasta hace poco..

El 80% de las mascotas sufre en verano; cómo protegerlas de las fiestas, vacaciones, viajes

Verano y fiestas no siempre significan descanso para todos. Ruidos intensos, viajes y cambios de rutina convierten esta época en una de las más estresantes del año para perros y gatos. Requisitos sanitarios para viajar al exterior con mascotas no tradicionales.

Si hay fiesta ¡hay pollo!

¡Se vienen las Fiestas y en la mesa argentina no puede faltar el protagonista de siempre! El Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP), cuentas por qué el pollo es el aliado ideal para que las comidas de Navidad y Año Nuevo sean un éxito total.

Un ecosistema inesperado: el regreso del puma y el nuevo rol de los pingüinos como presa en la Patagonia

Los pingüinos: Esta fuente de alimento marina en el sur de Argentina provoca la mayor concentración de estos depredadores y los vuelve más sociables.

Cultivos de cobertura: la inversión silenciosa que reconstruye la fertilidad del suelo

Durante años, los cultivos de cobertura o de servicio fueron vistos como un “costo extra” dentro del sistema productivo. Sin embargo, la evidencia científica y la experiencia de miles de productores muestran que, cuando se incorporan de manera sostenida, estos cultivos se transforman en una de las herramientas más efectivas para mejorar la estructura del suelo y recuperar su fertilidad física y biológica.

Patagonia: Se pagó un promedio de 9 dólares por el pelo de cabra mohair

Con dos ventas en conjunto, cooperativas de productores de la Patagonia (9 Río Negro y otras 4 de Chubut) vendieron 43.000 kilos de pelo mohair en los últimos 10 días, el pelo, que producen las cabras Angora.

Del Impenetrable chaqueño al mundo: vivía trabado por una norma, mandó un mail y ahora exporta sandías

Roberto Benítez es productor desde hace 20 años. Logró hacer historia en su provincia. Pasó de la frustración a la esperanza, y sueña con abrir más mercados.